Hacer del mundo lumbre (I)

Blog POR Mario ColleoniGeorge Steiner pensaba que Kafka era el sobrino de Dios. Sin embargo, lo más cerca que Dios ha estado del hombre fue cuando Nietzsche quiso asesinarlo. Sólo entonces, cuando quisimos destruirlo, él se acercó a nosotros. Su sombra se hizo más grande, su ausencia afirmó su presencia y así, de ese modo tan sencillo y tan desnudo, encarando la única verdad del mundo, sellamos nuestra muerte. Este parricidio nos hizo huérfanos para siempre, sin sed de universo. Desde ese día, impasibles y entumecidos ante la pérdida de lo sagrado, renqueando entre moléculas sin nombre, vagamos errabundos por los confines de una tierra que no conocemos (porque no podemos reconocerla).

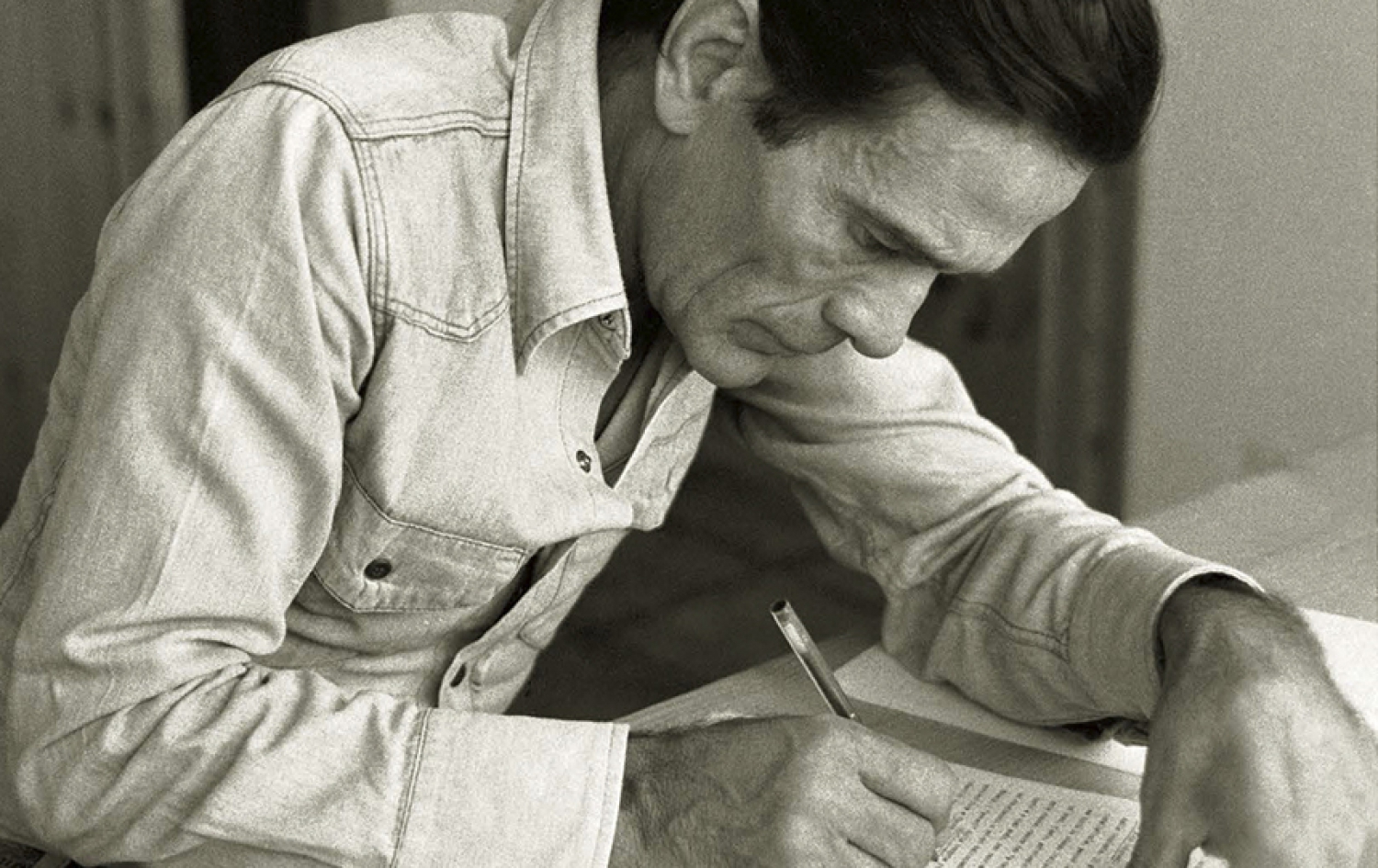

Al igual que sucede con Dios, escribir sobre Pier Paolo Pasolini (1922-1975) es someterse al juicio de un profeta fantasmal. Un juicio presidido por la historia, la verdad y la rabia. La belleza viene después, a posteriori. Se sirvió de todo cuanto permitía hacer de la vida un arte: poesía, teatro, literatura, pintura, cine, e incluso lo logró con el periodismo y algunas intervenciones públicas, desempeños que en ocasiones elevó a una categoría desconocida en su tiempo. Todo para gritarnos que el mundo estaba yendo en dirección contraria, que nada iba bien por ese camino y que la urgencia de diversos acontecimientos estaba cobrando una envergadura de alarma. Su obra —un dedo índice que señala— siempre desemboca en la lírica, adjetivo que en su caso podía ser tan controvertido como incomprensible, y no casualmente sigue siendo recordado por muchos como el primer “poeta civil” de Italia. Se podría decir que en su vida cupieron todas y cada una de las musas que Rafael pintó en el Parnaso. Por eso, aquel asesinato atroz perpetrado en el Idroscalo de Ostia la madrugada del sábado 1 de noviembre de 1975 sigue siendo el símbolo aún presente de una deriva existencial que sobrepasa lo humanamente concebible, un hito que pasará a la historia de la cultura (y de la humanidad misma) como uno de los más injustificables crímenes que jamás hemos cometido en nombre de la especie humana.

En los orígenes está casi todo. Su padre, Carlo Alberto, un recio teniente de infantería; Susanna, su madre, profesora en una pequeña escuela elemental; y su hermano pequeño, Guido, un partisano entusiasta que acaba encontrando el reverso de la moneda en su lucha contra el fascismo. En esta confrontación violenta de temperamentos Pasolini diseña el espíritu de su carácter. A lo rudo, rígido, viril, inapelable y marcial de su padre, se oponía la ascendencia rural, arcaica y ancestral de su madre. Sólo uno de ellos sobreviviría. Mientras tanto la prole, buscándose la vida como buenamente podía, anduvo de un lado para otro siguiendo las destinaciones del padre: Parma, Conegliano, Belluno, Cremona, Scandiano, pero todos los veranos se desplaza a Casarsa della Delizia, el feudo natal de los Colussi, un diminuto pueblo del Friuli cercano a Pordenone donde Pasolini pudo degustar el sabor de una vida pura y campesina que permanecerá en su memoria. El muchacho lee con pasión a Homero, Salgari, Carducci, Pascoli o D’Annunzio, pero curiosamente suspende italiano. A pesar de todo, emulando a Rimbaud (cosa que él mismo recordará), escribe su primer poema “a los siete años y medio”. Corre el tiempo y la familia llega a Bolonia, período que será el fermento vivo de una enseñanza indeleble. Con diecisiete años se inscribe en la Facultad de Letras de la universidad y allí sigue familiarizándose con los grandes maestros, ahora ya no sólo italianos. A las lecturas de Ungaretti, Quasimodo o Montale se suman las de Shakespeare, Tolstói, Dostoievski o Novalis, y descubre sistemáticamente la obra de Rimbaud, faro inextinguible de su vida. Su régimen de lectura era de libro y medio al día: no leía, devoraba.

En el Aula 2 de Via Zamboni 33 (al lado de compañeros como Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci o Francesco Arcangeli) asiste a las clases de Roberto Longhi, quien lo introduce en el estudio del arte, dándole a conocer la obra de los grandes de la pintura italiana —Giotto, Masaccio, Masolino, Piero della Francesca— y, sobre todo, el fenómeno de Caravaggio, redescubierto en esos años por el propio Longhi, que hechiza a Pasolini hasta el punto de considerarlo éste una “auténtica revelación”. Probó a hacer carrera con él proponiéndole incluso una tesis, pero Longhi rehusó el ofrecimiento. Hemos de suponer que para un maestro impecable y caligráfico de la talla de Longhi, aquel pupilo díscolo y efervescente representaba, quizás, un tipo de heterodoxia inadmisible. Sin embargo, no fue la supuesta incapacidad de Pasolini para la historia del arte, sino el recrudecimiento de la guerra lo que hizo que ambos se distanciaran. Mantuvieron el contacto en la distancia y Longhi siguió ayudándole en lo que pudo. Pasolini, tras su muerte, recordó por última vez el amor sincero que le había profesado: “Solamente después uno entiende quién ha sido un verdadero maestro; por tanto, el sentido de esta palabra tiene su sede en la memoria”, y todavía más: “Fue algo vivido: por eso el conocimiento de su valor es existencial”. A este punto, me asedia caprichosamente el recuerdo una escena de Nostalgia (1983) de Tarkovski, el monólogo de Domenico, cuando la cámara sondea el Campidoglio y él acaba ardiendo bajo la estatua ecuestre de Marco Aurelio, declamando con fuerza momentos antes de morir: “Il male vero del nostro tempo è che non ci sono più i grandi maestri” (El gran mal de nuestra época es que ya no quedan grandes maestros). Tal vez no sea un recuerdo tan caprichoso.

La década de 1940 fue probablemente la más deplorable y dolorosa de toda su vida. Sigue leyendo atentamente a Proust y Rimbaud, y comienza a incubar el germen del antifascismo pero, con todo y eso, Pasolini acaba asistiendo a un congreso de juventudes de países fascistas en Weimar y entra como redactor jefe de Il Settacio, una revista en la órbita de Gioventù Italiana del Littorio, otro organismo fascista cuyo programa, con él a la cabeza, experimenta un cambio histórico. Entretanto publica su primer poemario en dialecto friulano, Poesie a Casarsa (1942), del cual aparece una memorable reseña firmada por Gianfranco Contini, uno de los más grandes filólogos italianos del siglo XX, reseña que guardará en su corazón hasta el final de su vida. Son años estos en los que, resguardándose del fuego cruzado de la guerra, se refugia con su madre en las montañas de Versuta, esperando a que pase el conflicto. En 1945 publica su tesis, una antología de Pascoli comentada, y dos años más tarde entra como militante en el PCI. Imparte clases en un instituto de Valvasone pero un día es acusado de corrupción de menores y práctica de actos obscenos en lugares públicos, lo que termina por desatar un escándalo en Casarsa que acaba privándole de la enseñanza y el Partido Comunista expulsándolo de sus filas por “indignidad moral y política”. A comienzos de enero de 1950, empujados por un clima asfixiante e invivible, madre e hijo abandonan el Friuli y parten hacia Roma.

Se abre así una década de grandes penurias, exigente hasta donde puede concebirse esta palabra, en la que Pasolini tendrá que medir su valor ante las adversidades. Tres libros resumen la hazaña de haber logrado sobreponerse a esta hidra de cien cabezas que es el mundo para él: Ragazzi di vita (1955), Le ceneri di Gramsci (1957) y Una vita violenta (1959). Tres libros que prendieron una llama que, como la zarza bíblica de Moisés, jamás llegará a consumirse pero arderá hasta acabar con su vida. El primero —traducido en España como Los chicos del arroyo— narra la cotidianidad grisácea y sin horizontes de una vida pasada por el pícaro tamiz de la pobreza; jóvenes sin expectativas que se abandonan a la inercia de una realidad sin pilares ni principios, lanzados únicamente a la propia supervivencia. Revolucionario ya en su concepción, Ragazzi di vita elevaba a unos malavita (muchachos de mal vivir) a la categoría de protagonistas, cosa insólita hasta entonces en un contexto literario urbano. Las cenizas de Gramsci, en cambio, fue el lamento autobiográfico y enfervorecido con el que un Pasolini de voluntad prosaica (cercano a Baudelaire) pretendía saldar el remordimiento de una vida ya pretérita. Recoge once poemas publicados con anterioridad en revistas; sin embargo, el empaque que cobró el libro —que ausculta Italia desde un filtro que recoge el impacto ante el arte contemporáneo, las esperanzas puestas en el proletariado romano, el paisaje friulano y, con él, las pesadillas que lo convertirían en un proscrito, pasando por una crítica a los intelectuales comunistas y una carta póstuma, como bien indica el título, a Antonio Gramsci, fundador del partido y faro vigía del propio Pasolini— le valió el Premio Viareggio ex-aequo con Sandro Penna (que él consideraba el mayor poeta italiano de su tiempo). Por último, Una vita violenta, que tuvo la mala fortuna de cruzarse con Il Gattopardo de Lampedusa para llevarse el Premio Strega (póstumo en 1959), cuenta la trágica ilusión de un personaje que ve cómo el modelo de una vida equilibrada y satisfecha se revela inalcanzable. Un argumento que será desarrollado en sus dos primeras grandes películas, Accattone (1961) y Mamma Roma (1962). Es así como alcanzamos la década de 1960, el período cinematográfico.

Con ambas producciones, Pasolini comienza a asentarse en la órbita artística como un autor solvente y respetado que, proveniente de una galaxia paralela como es la poesía, aspira a convertirse en director de cine. Más adelante veremos que no es del todo así, pero por ahora podemos decir que le bastaron quince años para desglosar todos las traumas inconfesables de una Italia que estaba transformándose de forma monstruosa; traumas que, amamantados por una democracia que nació noble, poco a poco fueron degenerando aún más. Italia se iba vendiendo al poder de los mercados y los intereses políticos pasaron a ser monedas de cambio. Pasolini fue quizá el primero en darse cuenta del abismo corrupto que había detrás de ese hermoso palco escénico.

Cuando digo que no es del todo cierto que quisiera convertirse al cine en detrimento de la poesía, basta ver la producción de esos años, y cómo va alternando la publicación de diversos géneros. Así, en el período que va entre Accattone y La Ricotta (1963), publica La religión de mi tiempo (1961), El sueño de una cosa (1962) y El olor de la India (1962). El primero, un poemario de una bella factura arcaica, canta a la modernidad ininteligible, lo perdido, el tiempo pretérito de un mundo destinado a extinguirse, el remordimiento de una deuda que no puede liquidarse. Por el contrario, El sueño de una cosa fue su primera novela escrita. No vio la luz hasta una década después, y narra la vida de posguerra en el Friuli a través de tres jóvenes personajes de origen campesino que deciden salir al mundo en busca de un futuro. De fondo la guerra civil de Yugoslavia y al frente de ella el mariscal Tito, líder legendario al que dos de los protagonistas se adhieren, y donde precisamente el hermano de Pasolini, Guido Alberto, miembro de la brigada de Ossopo-Friuli, muere en 1945 víctima de la revuelta de Porzûs, a manos de comunistas garibaldinos. El olor de la India, así como La larga carretera de arena (de reciente traducción en España), completaban la faceta antropológica de un Pasolini explorador, viajero, feliz y desprejuiciado, sin cadenas. Después vendrían el Evangelio según Mateo (1964), Uccellacci e uccellini (1966), y tras una úlcera que lo deja inactivo durante meses —se dice que durante la convalecencia llegó a escribir seis tragedias en verso—, aparecen Edipo Rey (1967), su testamento autobiográfico, y Teorema (1968), epítome de su concepto erótico de la vida. Dos últimas se estrenan en 1969: Porcile (una de esas seis tragedias), un escándalo incluso para las mentes más abiertas que sólo suscitó un rechazo generalizado, y finalmente Medea, inolvidable por la aparición histórica de Maria Callas.

En los años 70 el intelectual se perfila, se empolva la cara, y a la vez, se prepara para la inminente destrucción que ha de llegar. Así, la llamada “Trilogía de la vida” —El Decamerón (1971), Cuentos de Canterbury (1972) y Las Mil y una Noches (1974)— levanta una enfervorecida polémica que empuja a Pasolini a abjurar de dichas películas y, por decirlo de alguna manera, a retractarse también de ellas. Detrás del escenario, cientos de injurias contra el director, tengan o no que ver con sus películas, que lo acusan de sodomía, abominación e inmoralidad. Y, entre todo ello, la colaboración con “Il Corriere della Sera”, el poemario Trasumanar e organizzar (1974) y una última película que, como atinadamente anotó algún ayudante suyo, es algo más que una película, algo más que cine: Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Después, como es sabido por todos, el asesinato sin nombre: un retablo del terror que, según Alberto Moravia, no le fue desconocido porque le había parecido verlo anunciado en alguna escena de sus novelas. La familiaridad con la muerte, el presagio del fin, la destrucción consumada.

Póstumamente aparecieron La Divina Mímesis (1975), un proyecto de reescritura de la Commedia dantesca que había comenzado a principios de los sesenta (que retomaba los estudios lingüísticos a los que tanta atención había dedicado desde la tesis sobre Pascoli) y que lo acompañó hasta el final de su vida, y Petróleo (1992), un texto rabioso, a ningún otro parecido, radicalmente rupturista (a caballo entre la crónica, el documental y la novela), que pretendía destapar la tragedia de Italia. Fue tan escandaloso —formó parte de las pruebas para el proceso de investigación de su asesinato— que sólo pudo ver la luz diecisiete años después.

Toda la obra de Pasolini constituye, y nunca mejor dicho, el mejor testimonio de su vida. Lástima que la ferocidad de uno de los intelectuales —en todos los sentidos— más soberbios del siglo XX fuera sofocada por razones que aún desconocemos y que, en vista de los acontecimientos, posiblemente nunca logremos aclarar. La vida, al fin y al cabo, se divide entre los que tienen el coraje de decir la verdad y los que, despreciándola, viven en cobardía al servicio del puro espectáculo juzgando gratuita la conciencia. Unos son la belleza de la vida, la verdad, que jamás se agota; los otros, flores efímeras, pequeños arbustos secos que el viento arrastrará hasta el olvido.

Mario Colleoni

Más en el Blog

Los tiempos sí cambiaron

Blog POR Pepe Ribas. Mayo de 2021.Por fin una exposición del underground y de la contracultura de los años 70 en Catalunya. Fueron unos años de creatividad desbordante, sin cánones impuestos, vividos al margen de prebendas, partidos e instituciones. Las incoherencias del régimen franquista en su decadencia, la persecución centrada en los partidos políticos marxistas e independentistas, y la distancia geográfica que nos alejaba del centro neurálgico del poder, posibilitaron unas grietas por las que se coló una parte de la juventud inquieta y conectada con las corrientes contraculturales que llegaban de fuera.

Rosal en Taita

Blog POR Antonio Otero García-TornelJaime Rosal era un tipo raro. Traducía a los franceses de la Ilustración (una gauche divine más bien olvidada), decía lo que pensaba y fumaba en pipa con delectación.

Underground: Barcelona contraataca

Blog POR Miquel MolinaEl Palau Robert prepara una exposición que reivindica la contracultura de los setenta.